A finales de junio, el Informe Mundial de Drogas volvió a poner sobre la mesa una realidad que ya conocemos: Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína en un mercado que no deja de transformarse, a pesar de los enormes esfuerzos que hacen los países para frenarlo.

Sabemos las cifras —253.000 hectáreas de coca y 2.660 toneladas de cocaína producidas en 2023—, pero este informe debería ser una nueva invitación a la reflexión para evitar que el próximo gobierno repita las fórmulas de siempre (erradicación, sustitución, incautaciones, destrucción de laboratorios, capturas, extradiciones), sin detenerse a entender cómo funciona hoy la economía de las drogas a nivel territorial y por qué, a pesar de llevar décadas combatiéndola, actualmente estamos en los niveles que estamos.

La FIP presenta algunas ideas para motivar esta conversación, entendiendo que la coca es solo una parte del problema del narcotráfico en el país.

¿A más erradicación menos coca?

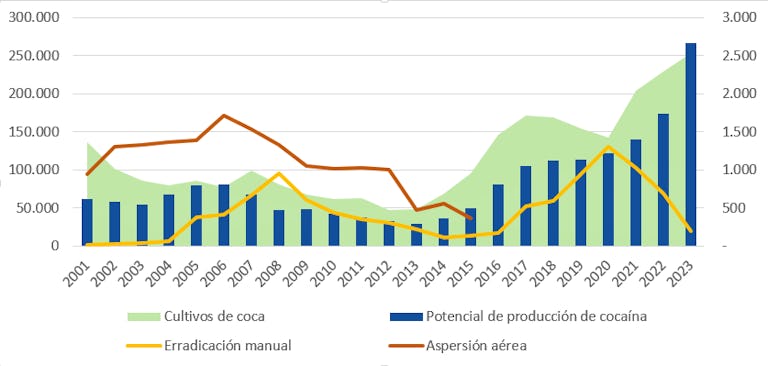

Es innegable que la decisión de erradicar o no la coca está directamente relacionada con la cantidad de cultivos de uso ilícito en Colombia. Al mirar las cifras de los últimos 25 años, destacan algunas conclusiones que parecen obvias. Por ejemplo, el aumento progresivo de la fumigación aérea entre 1999 y 2006 tuvo que ver con la reducción del 80% de los cultivos en ese periodo. De igual forma, la combinación de erradicación manual y fumigación entre 2006 y 2013 explica, en gran parte, la cifra más baja de hectáreas registrada: 48.000 en 2012 y 2013. Y la reducción de 171.000 a 142.000 hectáreas entre 2017 y 2020 se debió, sobre todo, a la erradicación manual (ver gráfico 1).

Pero lo que ocurre con los cultivos de coca no es una cuestión tan simple. Si así lo fuera, ¿cómo se explica que en 2007 pasamos de 78.000 a 100.000 hectáreas, a pesar de que en 2006 logramos un record de fumigación y erradicación con casi 180.000 mil hectáreas intervenidas? Tampoco es fácil entender la reducción sostenida de cultivos entre 2010 y 2013, justo cuando venían disminuyendo tanto la erradicación manual como la aspersión. En 2013, de hecho, se llegó apenas a 70.000 hectáreas intervenidas. Y más recientemente, ¿cómo se explica que, tras los niveles históricos de erradicación manual en 2020 y 2021 —más de 100.000 hectáreas cada año—, los cultivos superaron las 200.000 hectáreas? (ver gráfico 1).

Cada una de estas aparentes contradicciones tiene respuestas en la complejidad que caracteriza la economía de la coca y el narcotráfico, que está muy lejos de ser un asunto de sumas y restas.

La eficacia de erradicar

La reducción de los cultivos de uso ilícito ha sido, de lejos, la prioridad en materia de política de drogas, centrada, sobre todo, en la erradicación por todos los medios posibles (aunque, de forma gradual, el desarrollo alternativo ha venido ganando terreno).

La erradicación manual y la aspersión aérea con glifosato se utilizaron en paralelo hasta 2015, cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes suspendió la aspersión, y en 2017 lo hizo la Corte Constitucional. En este periodo la erradicación manual se usaba —de forma forzosa o voluntaria— en zonas donde no se podía fumigar porque estaban ambientalmente protegidas o pertenecían a comunidades étnicas. También, como ahora, era parte de los programas de sustitución, en los que las familias cultivadoras se comprometían a erradicar para obtener beneficios. Sin embargo, hoy, sin aspersión, solo queda la erradicación manual.

Lamentablemente, no se conocen evaluaciones de impacto sobre las dos modalidades, pero la experiencia muestra que su eficacia y pertinencia dependen, en gran medida, de los objetivos que se plantee el gobierno de turno.

La aspersión se considera más eficaz, ya que permite erradicar hasta 150 hectáreas al día. En cambio, la erradicación manual implica arrancar las matas o asperjar glifosato directamente, hectárea por hectárea, máximo tres por día. La aspersión también tiene a su favor que el herbicida mata la planta de coca al penetrarla. Esto obligaba a los cultivadores a esperar entre seis y ocho meses para cosechar de nuevo.

En cambio, con la erradicación manual, es posible replantar o incluso zoquear la planta tras la aspersión manual con glifosato, lo que evita que se pierda por completo. Y como no siempre se puede intervenir la misma zona más de una vez en el año, los cultivos suelen continuar y permiten, al menos, tres cosechas de coca al año.

Frente a la productividad, la aspersión la reduce porque impide que la planta llegue a su madurez, que es cuando produce más hojas y, por lo tanto, tiene mayor potencial de producción de cocaína. Esta es una de las razones por las que con casi la misma cantidad de coca en 2001 y 2020, la producción potencial de cocaína se duplicó pasando de 617 toneladas a 1.228. En el 2001 se fumigaba, en 2020 no. Hoy, el aumento de la productividad se debe también a mejores semillas y prácticas agroindustriales, posibles gracias a que los cultivadores ya no temen perderlo todo, como ocurría con la aspersión.

La otra cara de la eficacia tiene que ver con la sostenibilidad de los resultados, que debería ser la prioridad de cualquier estrategia frente a los cultivos de uso ilícito.

Y desde esta perspectiva, la erradicación manual voluntaria tiene mucho más potencial que la aspersión aérea o la erradicación manual forzosa. La razón es bastante simple: la erradicación voluntaria ocurre cuando el Estado, las familias productoras y la comunidades hacen un acuerdo para reemplazar la coca por economías legales para generar ingresos. Si estos acuerdos se mantuvieran en el tiempo y se enfocaran en generar desarrollo territorial y presencia efectiva del Estado —talón de Aquiles de estos programas—, habría más posibilidades de que las familias dejaran la coca de forma gradual y hasta definitiva.

Las limitaciones de hoy

Más allá de la discusión sobre qué tipo de erradicación es mejor, hoy resulta más importante reconocer sus limitaciones. Muchas familias no aceptan la erradicación porque no confían en el Estado. Por eso, se organizan para impedirla y han llegado incluso a agredir o retener a los erradicadores. En algunas zonas esto ha hecho que la erradicación real sea menor a la reportada, ya que los equipos de campo terminan “negociando” con las comunidades para erradicar solo una parte de lo previsto, intentando cumplir con su labor.

Tanto la erradicación como la aspersión tienen consecuencias negativas. La erradicación manual expone a los erradicadores a amenazas y violencia por parte de los grupos armados. Entre 2018 y 2022 murieron 44 y 326 resultaron heridos, algunos por minas antipersonal, según el Ministerio de Defensa. Por otro lado, el uso del glifosato en la erradicación manual los expone al herbicida durante toda la jornada, sin que se conozca el impacto real en su salud.

En el caso de la aspersión aérea con glifosato hay un amplio debate por sus posibles daños a la salud y al ambiente, al punto que ha sido cuestionada en las altas cortes dentro y fuera de Colombia. Además, está demostrado que esta modalidad de erradicación provocó el traslado de los cultivos de coca hacia zonas donde la aspersión está prohibida por su importancia ambiental o porque son territorios étnicos. Hoy, casi la mitad de la coca del país se concentra en estos lugares.

Algunos anhelan el regreso de la aspersión, convencidos de que es la única solución. Y aunque discutir sobre su eficacia es válido, lo cierto es que esta medida ha provocado una altísima conflictividad política y social, y ha planteado serios cuestionamientos en materia de derechos humanos. Por eso, incluso si se encontrara la vía legal para reactivarla, hoy resultaría políticamente muy problemática. Ya lo intentó el presidente Iván Duque en medio de las amenazas de descertificación del primer mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero un mar de tutelas y denuncias lo impidió.

Pocos colombianos saben que la historia de vida de muchas familias está marcada por la aspersión aérea. La fumigación para estas comunidades fue sinónimo de una guerra del Estado contra ellas, que dejó más desconfianza que soluciones.

¿Qué responsabilidad tiene el Acuerdo de Paz?

Hay quienes culpan al Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016 del aumento de los cultivos de coca. El pacto propuso el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), para que en un periodo de 10 años las familias beneficiarias se integraran a la Reforma Rural Integral (RRI). A partir de 2017, la mayoría de ellas erradicaron con el acompañamiento y monitoreo del Estado, bajo el compromiso de recibir un Plan de Atención Immediata y contar con el apoyo financiero para proyectos productivos y bienes públicos que garantizaran el acceso de sus productos a los mercados, el fortalecimiento de la economía de servicios en los cascos urbanos y la recontrucción del tejido social.

Mientras se negociaba el Acuerdo de Paz (2012-2016), los cultivos de coca se estaban estabilizando a la baja, llegando a 48.000 hectáreas y 300 toneladas de producción potencial de cocaína en 2012 y 2013, que son las cifras más bajas que hemos conocido después de haber llegado casi a 200.000 hectáreas de coca a finales de la década de 1990. Después, en 2014 inició un aumento de los cultivos de coca que a la fecha no hemos podido contener.

Como se explicó anteriormente, no contamos con un sistema de información que nos permita saber con certeza por qué aumentan o disminuyen los cultivos de coca y la producción de cocaína. Sin embargo, con la información disponible podemos hacer algunos análisis reconociendo que son limitados dada la ausencia de más y mejor información.

De acuerdo con las cifras de aspersión áerea con glifosato y de erradicación (gráfico 1), parece lógico concluir que el aumento de los cultivos a partir de 2014 se debió a la disminución de estas dos acciones, que se empezó a reportar desde 2009, llegando a sus mínimos en 2013 y 2014. Según esto, se podría plantear que no fue acertado reducir los esfuerzos de erradicación y de aspersión en ese momento y/o que era necesario contar con una estrategia clara para consolidar los resultados de los altísimos esfuerzos de erradicación que resultaron del Plan Colombia y los programas que los gobiernos colombianos desarrollaron bajo la política de drogas que a partir de ese momento se instauró.

Lo cierto es que ninguna de las dos cosas ocurrió. Y en este contexto de incremento de los cultivos de coca, se negoció y se firmó el Acuerdo de Paz. Es decir que su negociación, firma e implementación se desarrollaron cuando ya estaba en evidencia la tendencia al aumento de las siembras. A pesar de ello, en este periodo de tiempo no se ha evidenciado la puesta en marcha de una estrategia para reducir los cultivos de uso ilícito. Solo se observa el aumento exponencial de la erradicación manual, que inició tímidamente en 2016 y se intensificó notoriamente a partir de 2018 de la mano de la erradicación manual voluntaria por parte de las familias vinculadas al PNIS (entre 2018 y 2020 se reportaron 43.711 hectáreas sustituidas bajo el programa)[1].

Así que no es acertado culpar al Acuerdo de la situación actual de los cultivos de coca y de la producción de cocaína. Aunque se esperaba que el Acuerdo de Paz aportara a la reducción de estos, poniendo “en marcha un programa que, como parte de la transformación estructural del campo de la RRI, contribuya [yera] a generar condiciones de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por estos cultivos”[2], esta podría llegar a ser tan solo una parte de lo que se requiere para una estrategia que efectivamente logre reducir los cultivos de uso ilícito.

Sin embargo, su incumplimiento y mala planeación sí influyeron en el aumento de las siembras, por al menos tres razones. Primero, las familias que se comprometieron a sustituir hoy no tienen nuevas fuentes de ingresos. Hasta 2024, tras siete años de implementación, solo el 1,5% de las familias completaron los componentes iniciales del Programa Nacional Integral de Cultivos Ilícitos (PNIS), y su integración con la RRI nunca se concretó.

Segundo, no se previó que el anuncio de los beneficios del PNIS incentivaría a las familias a sembrar coca para poder vincularse, lo que aumentó los cultivos. De acuerdo con la Evaluación Institucional y de Resultados del PNIS, realizada por la Universidad de los Andes para el Departamento de Planeación Nacional (DNP) en 2023, estos anuncios, que iniciaron en 2014, con bastante antelación a la firma del Acuerdo, contribuyeron al aumento de la coca en un 381%[3].

Y tercero, no se aprovechó la desmovilización de las FARC para ejercer control en los territorios, lo que permitió el avance de grupos Y tercero, no se aprovechó la desmovilización de las FARC para ejercer control en los territorios, lo que permitió el avance de grupos criminales que hoy dominan el narcotráfico, la minería, la extorsión, el secuestro y otras economías ilegales.

La importancia de las lecciones aprendidas

Hoy volvemos a estar en el foco internacional por la cantidad de coca y cocaína que producimos. En 2023 se reportaron 181 municipios con cultivos de coca y 182 con presencia de actores criminales, que en su mayoría coinciden. Sin embargo, ni el narcotráfico, ni la criminalidad, ni la realidad política y social son las mismas de antes, y, aún así, persiste la presión por retomar las estrategias de siempre.

La pregunta, entonces, es cómo reducimos de forma sostenible los cultivos hoy. El mayor activo con el que cuenta el país es la experiencia de funcionarios y agencias de gobierno que desde la década de 1980 han diseñado e implementado programas y estrategias, han aprendido de los errores y las dificultades. El mayor obstáculo es que esas iniciativas dependen de los cuatro años que dura un gobierno, que en su mayoría desacredita el conocimiento y los avances del anterior.

Los fracasos y logros de los últimos 30 años también reflejan una mala práctica institucional extendida más allá de la política de drogas: la falta de planificación rigurosa y de implementación a largo plazo.

Aunque se han diseñado programas con estrategias claras, focalizadas y diálogo comunitario, muchos fracasan porque no se ajustan a la capacidad real del Estado. Las limitaciones institucionales, la burocracia y los cambios políticos frenan su implementación, y cada gobierno repite la misma historia.

Colombia enfrenta una situación de gran complejidad que no depende de si se erradica o no y con qué modalidad, sino de la capacidad que tiene el Estado para cumplir las metas que se proponga reconociendo que la coca y la cocaína no se van a eliminar del planeta. La persistencia de los cultivos está ligada a un fenómeno criminal trasnacional, más poderoso que todos los gobiernos juntos, y a que las políticas públicas no han logrado mejorar las condiciones de desarrollo y seguridad en lo local.

¿Qué se necesita lograr para resultados?

Si no existe una estrategia clara para reducir la dependencia de comunidades y territorios de la coca y otras economías ilegales —y para enfrentar la capacidad de los grupos criminales de ocupar el lugar del Estado—, cualquier esfuerzo será insuficiente. Seguiremos atrapados en el ciclo de erradicar año tras año, hectárea por hectárea, mientras la coca continúa definiendo la seguridad y la vida social, económica y cultural de cerca de 200 municipios del país.

De nuevo: la cuestión no es erradicar o no. Tampoco encontraremos la respuesta en la sustitución, un concepto desgastado que ha demostrado no dar resultados, porque parte de una visión de corto plazo donde el Estado establece con las familias cultivadoras una relación transaccional y asistencial, en lugar de transformar las condiciones que sostienen la economía cocalera.

El gobierno actual del presidente Gustavo Petro le apuesta a acuerdos de sustitución con algunas familias que cultivan coca en regiones del Cauca y el Catatumbo, y se han hecho anuncios sobre acuerdos en el marco de las mesas de diálogo de la Paz Total que avanzan en Nariño y Putumayo. Desafortunadamente, es poco probable que esta administración logre resultados sostenibles en los 12 meses que le quedan en el poder, porque estos acuerdos se basan en el mismo modelo de sustitución que no ha mostrado ser efectivo y su implementación expirará con el cambio de gobierno, lo que la reduce a menos de un año, haciendo imposible que tengan impacto en el territorio.

Llegó la hora de superar la historia de grandes anuncios con pocos resultados y el modelo erradicación-sustitución para dar paso a una estrategia enfocada en desarrollar condiciones sociales y de seguridad que distancien a las comunidades del narcotráfico y demás economías ilegales. Esto solo será posible si esa estrategia logra articular, como mínimo, a los sectores de Defensa, Agricultura y Ambiente.

El próximo gobierno tendrá que definir, antes de posesionarse, cuál será su fórmula para reducir la coca. Una que en cuatro años logre concentrar en áreas estratégicas sus capacidades para el desarrollo territorial y juntar esfuerzos con los gobiernos locales, las comunidades, la cooperación internacional y el sector privado para asegurar su sostenibilidad. En otras palabras, necesitará encontrar una fórmula para construir Estado.